チーム医療とは、医療を受ける人の病状、人生観、生活スタイルに合わせた効率のよい安全な医療を提供するために、病院内の専門職(医師、看護師、薬剤師、検査技師、放射線技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士など)や事務部門などがチームを組んで診療を行うシステムです。

十和田市立中央病院は、すべての診療分野でのチーム医療を推進するとともに、院長直属の専門チームが診療を支援します。

糖尿病は患者様自身が疾患について理解し、日々自己管理をしていかなければなりません。当チームは患者様が糖尿病を抱えながらも、より良い生活が送れるよう支援していきたいと考えています。

そのため、合併症の発症予防、進展の抑制のために、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、検査技師、理学療法士それぞれの専門的視点から療養支援を行っています。

外来では、診療の待ち時間にチームメンバーが糖尿病についての講話を行っています。

また、糖尿病による足壊疽予防のため、フットケア外来で足のお手入れの仕方の説明や爪切り、胼胝(べんち)削りなどの処置を行っています。その他、糖尿病市民講座の開催や市民マラソンに参加し、積極的に啓発活動に取り組んでいます。

令和7年度 糖尿病ケア通信

Nutrition Support Team(栄養サポートチーム)の頭文字をとり、NSTとも言います。

低栄養状態など特に栄養管理を必要とする患者に対して、質の保証された栄養サポートの提供を目的として活動をしています。

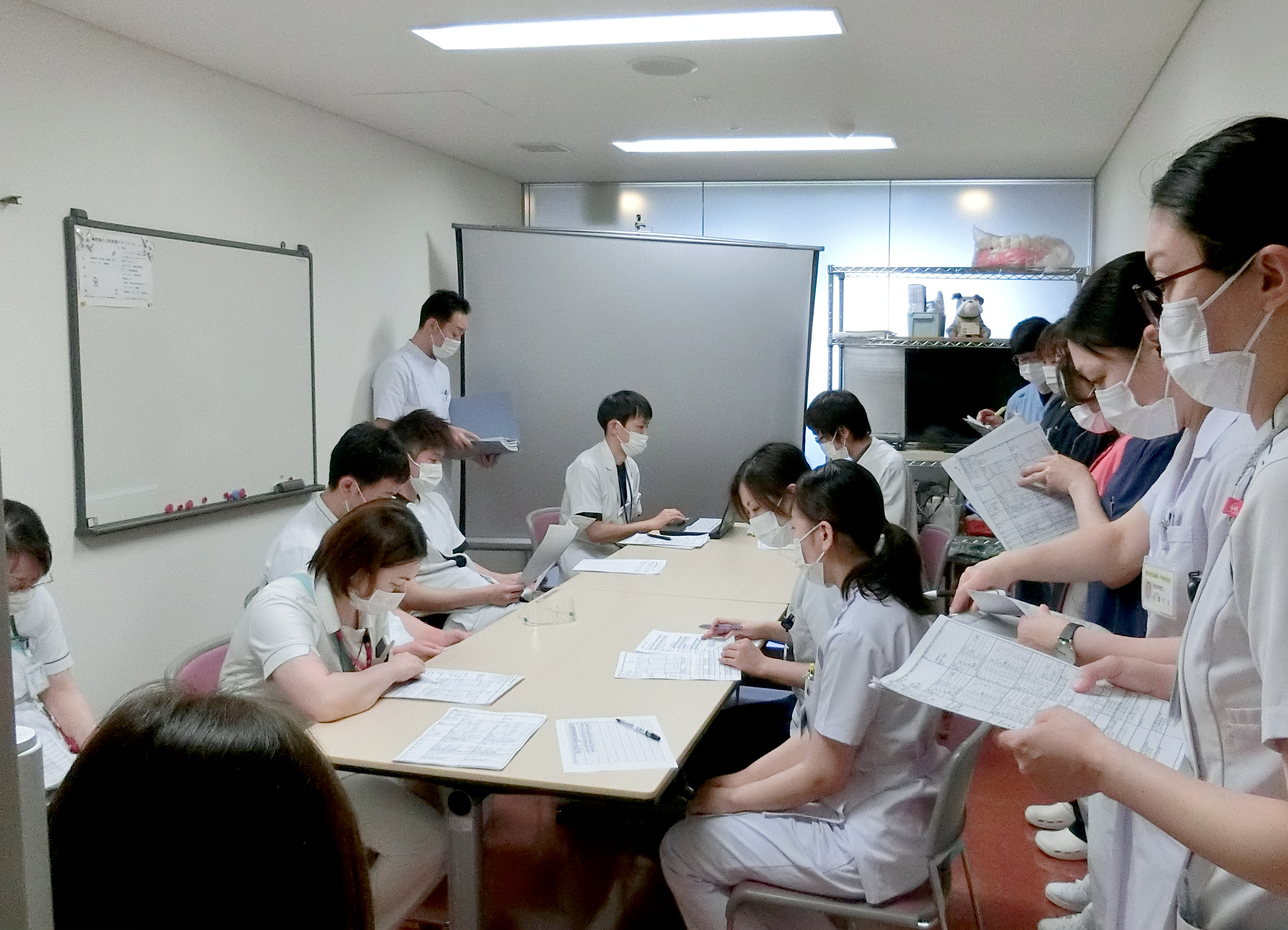

当院では医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、事務局がメンバーとして活動しています。

毎週木曜日に行っています。カンファレンス、ラウンド(回診)を行い、患者の情報を共有し、問題点について話し合います。

2ヵ月に一度の割合で行っています。栄養療法における基本的な知識や新しい知識を共有し、病院及び地域全体のレベルアップのために企画・開催しています。病院からのお知らせの欄に案内を載せていますので、そこからお申し込みください。

当院では日本臨床栄養治療学会より栄養サポートチーム専門療法士取得のための実地修練施設として認定を受けており、毎年4月~6月に臨床実施修練を実施しています。

NST専門療法士臨床実地修練の受け入れ要綱は、下記のリンクをご覧ください。

患者様に安心・安全な医療を提供することのほか、働く職員すべての人にも安全な環境を整えることを目的に多職種でチーム活動を実践しています。

主な活動としては病院内の整理整頓やマニュアル通り実施できているかなどを点検する「安全パトロール」、医療事故防止・再発防止のための「安全カンファレンス」および医療安全研修会を月に1~2回実施し、医療の質の向上や職員の自己研鑽や知識向上に努めています。

医療安全は誰かがやってくれるものではなく、すべての医療従事者が患者様の安全を最優先に行動できること、医療を受ける患者様自身にも医療安全活動に参加していただきお互いに協力し安心・安全な医療の提供を目指しています。

1.安全管理指針の目的

良質な医療、安全な医療を提供するために、医療事故の防止・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応などに関し組織横断的な体制を確立することを目的とする。

2.安全管理に関する基本的な考え方

1)基本的な姿勢

2)安全管理の推進方策

3.患者様へのお願い

感染制御チームは、医師・薬剤師・臨床検査技師・看護師、その他院内各部門の職員で構成され、病院内での感染症の発生・拡大を未然に防ぐことを目標に活動しています。

主な活動

医療関連感染の防止や感染発生時の適切な対応、感染症診療における耐性菌抑制と患者の予後向上など、十和田市立中央病院における医療関連感染対策体制を確立し、安全かつ適切な医療サービスの提供を図ることを目的とする。

医療関連感染の発生を未然に防止し、発生した感染症を早期に制圧することを基本とする。

特にアウトブレイクが発生した場合は、迅速かつ厳重に対応する。また感染症診療における抗菌薬の適正な使用を推進する。

病院長は感染対策の効果的遂行に責任を持つ。

病院感染対策委員長である院内感染管理者を中心に、感染対策活動を行う。

院内で勤務するすべての人が、感染予防対策の基本的考え方及び具体的方策について学び、統一した感染対策および効果的な感染症診療が実践できるよう研修を行う。

院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集し、的確な感染対策を実施できるように各種サーベイランスを実施する。

アウトブレイクあるいは異常発生は迅速に感染経路や原因を特定し、感染拡大の防止に取り組む。

職員は患者との情報の共有に努め、患者およびその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、自由な閲覧の権利を保障する。なお、本指針の照会にはICTが対応する。

十和田市立中央病院病院感染対策委員会 【2022年4月改定】

抗菌薬適正使用支援チームは、医師・薬剤師・臨床検査技師・看護師を中心とした多職種で構成され、抗菌薬使用に際して、治療効果を最大に、副作用や耐性菌の出現などの有害事象を最小限にとどめ、早期に治療を完了することを目的に、抗菌薬療法の最適化に向けた支援を行っています。

主な活動

十和田市立中央病院緩和ケアチームは、がんと診断された時から緩和ケアが提供されるよう、がん診療に携わる全ての医療従事者により、適切な緩和ケアが提供される体制を整備しています。患者さんの抱える身体的苦痛や精神的苦痛、社会的苦痛やご家族が抱える苦痛などにも、院内で一貫したスクリーニングを用いて評価しケアを行っています。

入院時には、緩和ケアチームの紹介と相談依頼のご案内をお配りし、患者さん・ご家族からの依頼にも対応できる体制を整えています。

さらに入院中だけでなく、外来・在宅など、どこにいても、患者さんとご家族が安心し、安楽に過ごすことができるように、専門性の高い多職種※1がチームで全人的ケア※2を提供しています。

その他のチーム活動として、院内および地域の医療従事者に対して、研修会・セミナー(緩和ケアセミナー、エンドオブライフ研修会など)を毎月開催するなど、がんに関する教育や啓発活動、地域連携にも力を入れています。

当チームは平成22年10月に発足しました。

主な活動

人工呼吸器装着患者だけでなく、呼吸ケア全般の相談も行っています。

これからも知識と技術の向上に努め、呼吸ケアの質の向上を目指して参ります。

褥瘡対策チームは、外科・整形外科・皮膚科・総合内科の各専門分野の医師と皮膚・排泄ケア認定看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、臨床検査技師の多職種とチームの要となる各部署のリンクナースで構成され、

安全な医療の提供といつまでも健やかな皮膚を保つため褥瘡の発生予防に努めております。

また、NSTなどの院内の各チームや地域の医療機関、他職種と連携しながら活動しており、すでに褥瘡がある場合には早期治癒の促進と再発防止に努めています。

さらに、医療機器の装着部位に生じる医療関連機器圧迫創傷や高齢者に起こりやすい皮膚裂傷(スキン・テア)など様々な皮膚障害の予防、対策に取り組んでいます。

コンチネンスとは、排泄が最適な状態にコントロールされていることを表す言葉です。

コンチネンスケアチームは、排尿や排便が最適な状態となるよう,適切な管理,サポートをおこなうためのチームです。

泌尿器医師、専任看護師、理学療法士からなる排尿ケアチームによる排尿自立指導や尿道カテーテル挿入患者様の感染対策、失禁に関連する皮膚炎の予防、対策にも取り組んでいます。

院内でのコンチネンスケアの充実を図り,地域のコンチネンスケア普及,発展を目指していきます。

口腔ケア・嚥下リハビリチームは、患者さんの口腔・嚥下機能の維持・回復・増進を図り、患者さんに合わせた食事や栄養スタイルを確立することを目的に活動しています。

毎月1回カンファレンスを開催し、勉強会にて口腔ケアの実際の方法や間接嚥下訓練の知識を深め、症例検討を通してその症例の症状に応じた口腔ケアや嚥下訓練をチームで検討し、医療ケアや質の改善に努めています。

また、入院患者さんの口腔内トラブル予防のため十和田市内の歯科医と連携し、毎日のケアに取り組んでいます。毎週金曜日の歯科ラウンドでは入院患者さんにアドバイスをいただき、必要時には往診に来ていただいております。また、歯ッピー手帳の活用により退院後も継続したケアが受けられるようにしています。

「一人でも多くの患者さんが食べる喜びを感じられること」が私たちの目標です。

骨粗鬆症リエゾンサービスチーム(以下OLSチーム)は2016年に結成されました。

医師の他、骨粗鬆症マネージャーの資格を有する薬剤師、看護師、理学療法士と、栄養士、医療クラークなど多職種で構成されています。

大腿骨付近部骨折や椎体骨骨折をはじめとした骨粗鬆症性骨折患者に対し、チームによる骨粗鬆症治療を開始し、継続してフォローを行っています。

2018年からは骨粗鬆症外来を開設し、二次骨折予防だけではなく一時骨折予防にも取り組んでいます。

急速な高齢化に伴い、骨粗鬆症の患者が年々増加しつつあり社会的にも重要な課題となっています。

骨折による寝たきりの方が増えないように、チーム一丸となって努力していきたいと思います。

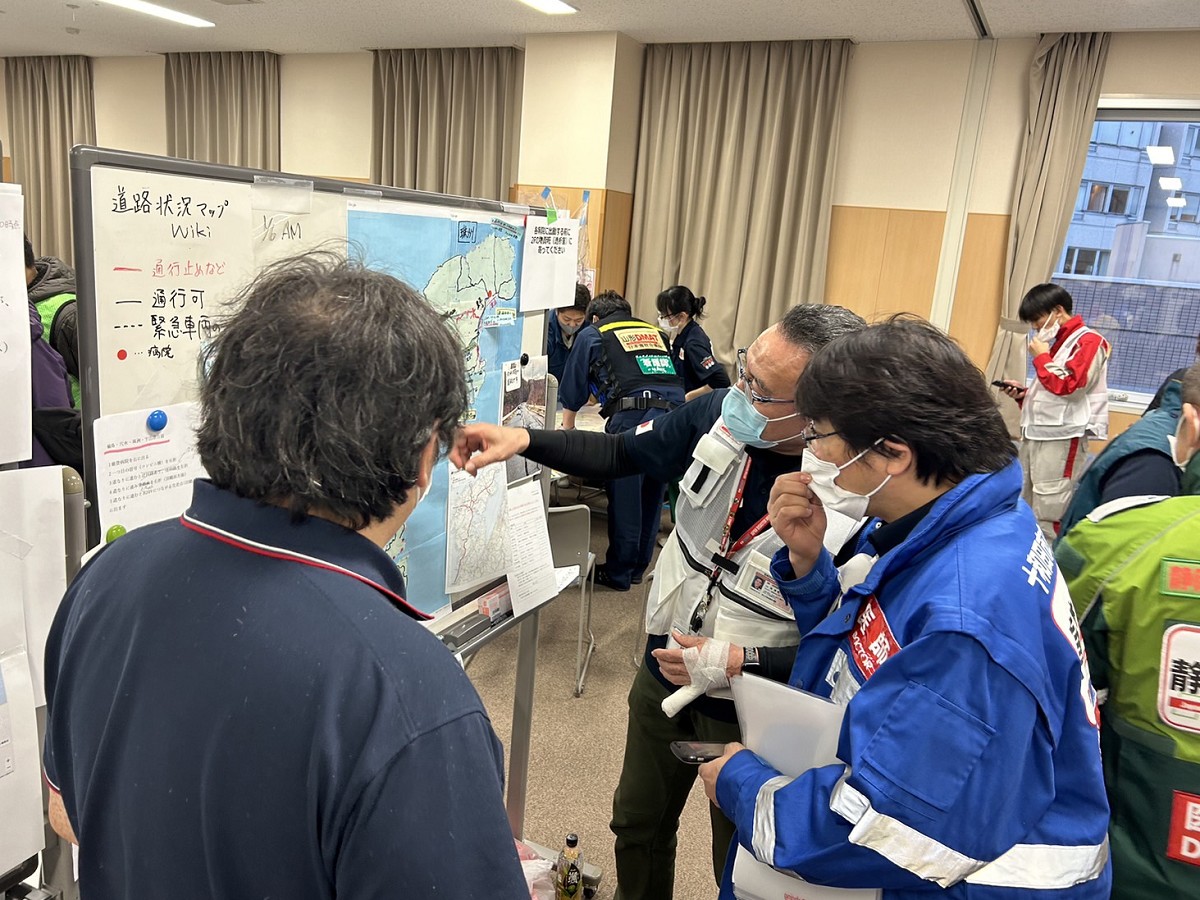

災害急性期(おおむね発災後48時間以内)に活動できる機動性をもつ、専門的な訓練を受けた「災害医療派遣チーム(Disaster Medical Assistance

Team)」です。

チームは、医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で災害発生時に迅速に被災地へ派遣し、緊急治療、病院支援、傷病者の被災地外への搬送などをおこない「防ぎえた災害死」を減らすことを目標に活動しています。

当院では現在、医師1名、看護師4名、業務調整員3名の計8名が資格を取得し、災害時には各被災地へ派遣され被災地内での活動、当院が被災すれば院内の災害対応を行います。

また災害に備え日々の訓練や災害時の医療体制強化に取り組んでいます。

2023年に青森県ローカルDMATチームが1隊増えました。

・令和7年11月 総括DMAT薮内医師が県内で医師としては4人目となるDMATコーディネーターに登録されました。

・令和6年能登半島地震対応

1月6日に青森県から要請を受け、藪内伸一医師を隊長とした医師1名・看護師1名・薬剤師1名、計3名の十和田DMATチームが地域医療支援のため石川県へ派遣されました。

穴水町保健医療福祉調整本部で医療支援活動に従事し、1月12日未明帰院しました。

この度の地震により被災された地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

引き続き被災地支援に努めます。

令和6年能登半島地震において被災地で行った医療支援活動内容について、1月18日十和田市 小山田久市長に報告をしました。

当院より丹野病院事業管理者、中谷事務局長、当院DMAT隊長

藪内外科診療部長が市長室を訪問し、出席された小山田市長、北舘康宏副市長、及び防災担当者にスライドや現地新聞の号外をお示ししながら、現地での活動内容や被災状況について報告しました。

十和田地域広域事務組合消防本部 寺地消防長より依頼があり、2月22日当院DMAT隊長

藪内外科診療部長が十和田消防庁舎にて「石川県能登半島地震DMATチーム活動報告」と題した講演を行いました。

講演では十和田消防署、十和田湖消防署、湖畔出張所、及び六戸消防署から集まった43名の方々を前に、災害現場の現状や活動内容を報告するとともに、活動を通して感じた課題についてお話しました。

・DMAT派遣にかかる感謝状が贈呈されました。

・令和5年度東北ブロックDMAT参集訓練【青森県】

(2023年10月13~14日)院内大規模災害対応訓練を企画・実施

[さわらび令和5年11月2日号]

・令和5年度青森県総合防災訓練【十和田市】

(2023年8月25日)院内訓練を併施

[さわらび令和5年11月2日号]

・令和3年度十和田市総合防災訓練【十和田市】

(2021年5月31日)

・【実動】新型コロナ対応弘前地域支援活動【弘前市】

(2020年10月28日~31日)DMAT出動

・令和2年度 大規模地震時医療活動訓練【青森県庁】

(2020年9月13日)青森県保健医療調整本部・机上訓練

・新型コロナウイルス感染症対応【院内】

(2020年4月11日~)感染症対策本部設置・運営

・令和元年度東北ブロックDMAT参集訓練【新潟県】

(2019年11月2~3日)

・令和元年度青森県総合防災訓練【三沢市】

(2019年8月27日)

・令和元年度十和田市総合防災訓練【十和田市】

(2019年5月29日)切田中学校

[十和田市ブログ2019/5/31]

・平成30年度 航空搬送総拠点臨時医療施設(SCU)設置運営訓練【青森市】

(2018年10月10日)

・東北ブロックDMAT参集訓練【秋田県】

(2018年10月6~7日)

・平成30年度十和田市総合防災訓練【十和田市】

(2018年5月30日)高清水小学校

[十和田市ブログ2018/6/1]

・【実動】北海道胆振東部地震 青森県DMAT調整本部支援【青森県庁】

(2018年9月7日~8日)DMAT出動

・青森DMAT指定病院に指定(2011年2月)